معرفة

مفارقة علم النفس بين أدلر وفرويد ويونغ: بين الفلسفات الغربية وعمق التزكية الإسلامية

هل النفس مجرد كيان سلوكي أم جوهر روحي عميق؟ بين مفاهيم الغرب ونور التزكية الإسلامية، نعيد اكتشاف الذات ومغزى وجودنا.

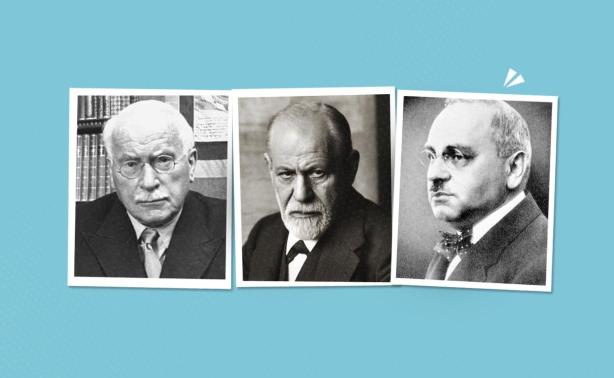

من اليمين: ألفرد أدلر، سيغموند فرويد، وكارل يونغ

من اليمين: ألفرد أدلر، سيغموند فرويد، وكارل يونغ

في خضمّ التداخل المعاصر للفلسفات والمفاهيم النفسية، تبرز حاجة ملحّة إلى وقفة تأملية جادة في فهم أعماق النفس الإنسانية: هل هي مجرد كيان سلوكي يخضع لقوانين التجربة والملاحظة؟ أم أنها جوهر روحيّ أصيل، متصل بالفطرة السليمة، ومستقر في دائرة التكليف الإلهي، ومرتبط بغاية وجوده في هذه الحياة؟

إنها تساؤلات جوهرية تفرض نفسها في كل مرة نتأمل فيها النظريات النفسية الغربية. ويبقى السؤال الأهم الذي ينبغي أن يوجه بوصلة وعينا: إلى أيّ مدى نسمح لهذه النظريات بالتأثير على تصوراتنا؟ وهل نمتلك القدرة على غربلتها من منظور شرعي قويم، يُنير لنا السبيل ولا يُطفئ نور الفطرة؟

أولًا: النفس في القرآن والسنة – أصل المفهوم ومنارة الإصلاح

في التصور الإسلامي، لا تُعدّ النفس منطقة مُبهمة أو كيانًا غامضًا، بل هي مناط التكليف الشرعي، وساحة الصراع الدائم بين دواعي الهوى ومقتضيات الهدى.

يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} [الشمس: 9-10].

وفي الحديث النبوي الشريف، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب».

يتضح جليًا هنا أن الصحة النفسية في الإسلام ليست مجرد حالة من الخلوّ من الاضطرابات النفسية (Psychological Disorders) التي تُعرف بأنها أنماط من التفكير أو السلوكيات التي تسبب الضيق أو الوهن أو الإعاقة في حياة الفرد. بل هي حالة من السلام الداخلي العميق، تنبع من التزكية المستمرة للنفس، والصلة القلبية الصادقة بالله عز وجل.

ثانيًا: فرويد – النزعة الغريزية وصراع القوى الداخلية

يرى سيغموند فرويد، مؤسس مدرسة التحليل النفسي، أن سلوك الإنسان محكوم بدوافع غريزية أساسية – لا سيما الغريزة الجنسية والعدوانية – وأن «الأنا» (Ego) تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين المطالب الملحة لـ«الهو» (Id) والقيود الصارمة لـ«الأنا العليا» (Superego).

إلا أن رؤية فرويد قاصرة، إذ أغفل البعد الروحي والإيماني في تفسير طبيعة الإنسان ودوافعه. وقد اعتمدت طرقه العلاجية بشكل أساسي على تحليل تجارب الطفولة المبكرة والمشاعر المكبوتة، دون إيلاء أي اعتبار للجانب القيمي والأخلاقي أو الغاية الوجودية للإنسان.

في سياق تجربتي في إطار جلساتي تحدّثت إليّ شابة كانت مُثقلة بشعور عميق بالذنب. قالت بأسى: «لا أستطيع أن أسامح نفسي على ما فعلت». لم أخض في تحليل تفاصيل طفولتها، بل وجهت إليها سؤالًا مباشرًا: «ما معنى اسم الله الغفور الرحيم؟» فكان جوابها انهمارًا في البكاء، وكانت تلك اللحظة بداية لمسار التزكية الحقيقية... لا مجرد التحليل النفسي.

ثالثًا: يونغ – النفس كطريق نحو التحقق الذاتي

انفصل كارل يونغ، أحد أبرز تلاميذ فرويد، عن منهجه وقدم رؤية أكثر شمولية وعمقًا للنفس الإنسانية. تحدث عن مفهوم اللاوعي الجمعي (Collective Unconscious)، والرموز (Archetypes)، وأنماط الشخصية المختلفة، وسعى إلى تحقيق التكامل بين الجوانب المتعددة للنفس.

وعلى الرغم من أن يونغ اقترب في بعض جوانب نظريته من المفهوم الروحي، إلا أن فلسفته ظلت ذات طابع إنساني محض، لا ترتبط بالله عز وجل، بل بمفهوم مجرد للـ«الذات العليا» (Self) والتحقق الشخصي الفردي.

رابعًا: أدلر – المعنى والنية والإنسان كوحدة متكاملة

كان ألفرد أدلر، مؤسس علم النفس الفردي (Individual Psychology)، الأقرب إلى الفطرة السليمة في فهمه للإنسان. رأى أن الإنسان ليس مجرد مجموعة من الدوافع المتصارعة أو الغرائز الجامحة، بل هو كيان متكامل الأبعاد: جسد، وعقل، ونفس، وروح (الكلية أو Holism).

ركز أدلر في نظريته على مفاهيم أساسية مثل:

- الشعور بالنقص (Inferiority Feelings) كمحرك أساسي للسعي نحو التطور والتغيير.

- الحاجة إلى الانتماء (Social Interest) والشعور بالأهمية والتقدير في المجتمع.

- أن السلوك الإنساني له هدف ومعنى (Teleology) موجّه نحو تحقيق غايات محددة.

في إحدى الجلسات، عبّرت مستفيدة عن معاناتها قائلة: «أبذل قصارى جهدي وأفعل كل شيء بشكل مثالي لكي أشعر بأنني كافية ومقبولة». بدأت في مساعدتها على تفكيك منطقها الخاص (Private Logic)، وهو نظام من المعتقدات الخاطئة التي تشكلت لديها في الطفولة، مثل اعتقادها اللاواعي: «إن ارتكبت خطأً؛ فلن يحبني أحد». وعندما أدركت أن هذا المنطق نشأ في سياق طفولي وليس له علاقة بالواقع الحالي وأنها غير مجدية على الإطلاق، بدأت رؤيتها لذاتها وللعالم تتغير جذريًا، وبدأت في وضع حدود صحية لعلاقاتها مع الآخرين وحماية نفسها من الاستنزاف العاطفي التي كانت مسؤولة عنه.

خامسًا: التزكية في الإسلام... رحلة روحية لا علاج مؤقت

يسعى علم النفس بمختلف مدارسه إلى تحسين جودة حياة الفرد والحد من معاناته، بينما تهدف التزكية في الإسلام إلى إصلاح النفس وتنقيتها والارتقاء بها نحو الرقي الروحي.

يكمن الفرق الجوهري بينهما في أن التزكية هي مسار حياة شامل ومستمر، لا يرتبط بأزمة عابرة أو جلسات علاجية مؤقتة، بل هو سعي دائم ومجاهدة للنفس في سبيل الله: قال تعالى: «وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ» [العنكبوت: 69].

وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم: «قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ» [الأنعام: 162].

فالمسلم الحق لا يسعى فقط إلى تحسين الحالة النفسية، بل إلى تحقيق تزكية النفس بمعناها الشامل، الذي يشمل تطهيرها من أمراض القلوب شيئًا فشيئًا كالكبر والحسد والرياء، فهي مسؤولية المسلم لمراقبة تصرفاته ومراجعة نفسه موقفًا تلو الموقف وتنميتها بالفضائل والأخلاق الحميدة، وتقوية صلتها بالله عز وجل.

سادسًا: أمثلة نبوية على الفهم العميق لطبيعة النفس

لم يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس بمنطق الأحكام والقواعد الشرعية فحسب، بل كان يتعامل معهم بمنتهى الرحمة والحكمة، معتمدًا على الحوار الهادئ واستبصار دوافع النفس البشرية وتقلباتها.

ففي قصة الشاب الذي جاء يستأذنه في فعل الزنا، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم بتوبيخه أو ردعه بعنف، بل تحاور معه بأسلوب حكيم وسأله: «أترضاه لأمك؟»، حتى أيقظ فطرته السليمة وهدى قلبه.

وفي قصة الصحابي حنظلة رضي الله عنه الذي شعر بالنفاق لتغير حال قلبه بين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وانشغاله بشؤون الحياة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «ساعة وساعة»، اعترافًا بواقعية تقلبات النفس البشرية وحاجتها إلى الترويح والتوازن.

سابعًا: كيف نُفعّل هذا المفهوم في حياتنا اليومية؟

لتحقيق التكامل بين فهمنا العميق للنفس الإنسانية وبين هدي ديننا القويم، نحتاج إلى تبني مجموعة من الممارسات والسلوكيات:

- التأمل الواعي في أحوال النفس برحمة ورفق دون الوقوع في جلد الذات أو القسوة.

- الصدق والشفافية مع الذات في تقييم نقاط القوة والضعف، دون تبرير الأخطاء أو إنكار الحقائق.

- الشجاعة في طلب المساعدة عند الحاجة إليها، سواء كانت مساعدة نفسية متخصصة أو استشارة دينية.

- التحلي بالرحمة والرفق عند محاسبة الذات على التقصير، مع التركيز على التعلم والنمو؛ فشتّان بين انضباط الذات والقسوة دون لوم أو تبكيت.

- أهم شيء هو استحضار النية الصالحة في كل مسعى للإصلاح والتغيير، وتجنب التفاخر أو طلب المدح من الآخرين.

- العلم عن الله وعن سيرة النبي وأي عام نافع يفيد تزكية القلب.

في سياق عملي، عبّرت لي إحدى المستفيدات عن صراع داخلي قائلة: «أحاول أن أبدو قوية أمام الآخرين وأتصرف بصلابة، لكن قلبي من الداخل يعاني ألمًا عميقًا». فأجبتها بلطف: «القوة الحقيقية ليست في أن تكتمي دموعك، بل في أن تعترفي بوجعك وتحبي نفسك رغم هذا الوجع، وتسعي بصدق للتداوي والشفاء ما رأيك؟».

خاتمة: علم النفس خادم للمعرفة لا سيد عليها

إن الاطلاع على المدارس النفسية المختلفة يمثل إضافة قيمة لمعرفتنا بالإنسان، ولكنه لا ينبغي أن يُقدَّم أو يُعلي على وحي الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

يمكننا أن نستفيد من رؤى أدلر حول شمولية الإنسان وأهمية التشجيع والتعاطف، بينما ننتقد جوانب في نظريات فرويد ويونغ التي تتعارض مع فطرتنا السليمة وقيمنا الشرعية.

فالنفس تُشفى وتتعافى حين تعي وتُفهم بعمق، وتزكو وترتقي حين تُقدَّم صادقة مُنيبة إلى الله عز وجل مع التطبيق العملي، لا حين تُحصر في دائرة التحليل البشري المحدود.

يقول الإمام العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله في كتابه «مدارج السالكين»: «النفس كالفرس الجموح، إن لم تروّضها بلجام معرفة الله وخشيته، جمحت بك في ميادين الهوى والشهوات حتى تهلكك».

فلنعرف أنفسنا حق المعرفة، ونسعى جاهدين لتزكيتها وتطهيرها، لا لتبرير أخطائها أو الانسياق وراء أهوائها.